I materiali autoriparanti stanno guadagnando sempre più attenzione nel panorama internazionale, con il calcestruzzo posizionato come uno dei principali protagonisti di questa rivoluzione tecnologica. Secondo un recente studio condotto da IDTechEx, l’impiego di tecnologie di autoriparazione biologica potrebbe rappresentare una svolta significativa per contrastare la formazione di microfessurazioni, la corrosione e i costi elevati di manutenzione che caratterizzano il ciclo di vita delle infrastrutture tradizionali in calcestruzzo.

Un problema di vasta portata

Lo studio, intitolato Self-Healing Materials 2025–2035: Technologies, Applications, and Players, evidenzia come le nazioni industrializzate perdano annualmente circa il 3% del proprio PIL a causa di fenomeni di corrosione e degrado dei materiali. Il calcestruzzo, materiale cardine per la costruzione di strade, tunnel e ponti, risente particolarmente di cicli di gelo e disgelo e di microfessurazioni che, nel tempo, portano a danni strutturali e costosi interventi di riparazione

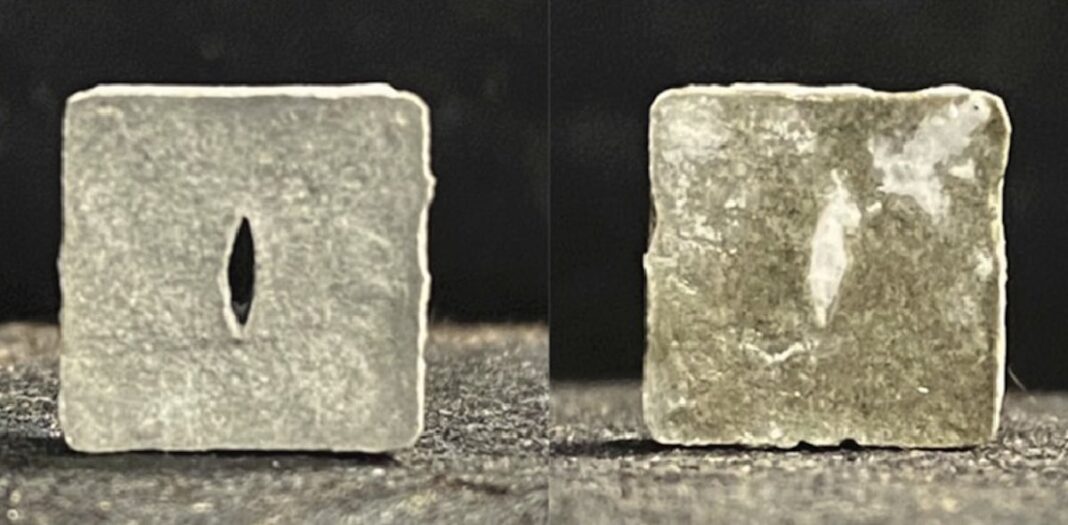

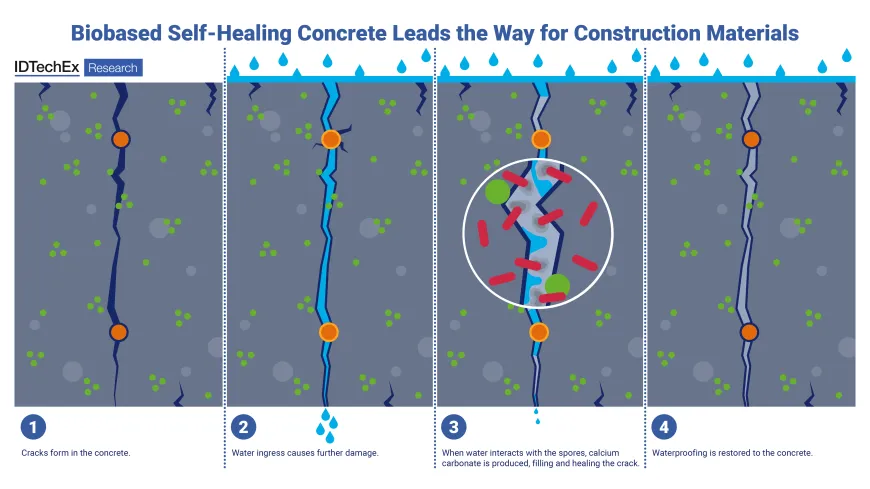

La ricerca di IDTechEx mette in luce i sistemi bio-based, in particolare quelli che sfruttano batteri dormienti, come la soluzione più promettente per l’autoriparazione. Il principio di funzionamento è semplice quanto efficace: quando l’acqua penetra in una fessura, i batteri si attivano, consumano lattato di calcio e rilasciano calcite, sigillando autonomamente il danno. Aziende come Basilisk stanno già sperimentando questa tecnologia con ceppi batterici come Bacillus sphaericus e B. pseudofirmus, che possono rimanere vitali per oltre 200 anni.

Insegnamenti antichi

Le moderne tecnologie di autoriparazione trovano un precursore storico nelle tecniche dell’antica Roma. Le strutture in calcestruzzo romane, che sono sopravvissute millenni, devono la loro durabilità alla presenza di inclusioni di calce, ricche di calcio, che reagiscono con l’acqua per riparare eventuali fratture. Un processo simile viene oggi replicato nei sistemi biologici contemporanei, con l’obiettivo di estendere significativamente la vita utile delle infrastrutture moderne.

Oltre ai sistemi batterici, altre soluzioni emergenti includono il calcestruzzo geopolimerico a base di ceneri volanti e fibre rivestite di batteri, progettate per agire come rinforzi strutturali in grado di mantenere chiuse le fessure. Queste tecnologie stanno riscuotendo interesse sia nel mercato dei prefabbricati che nelle applicazioni cast-in-situ, offrendo nuove prospettive per la sostenibilità nel settore delle costruzioni.

Costi e benefici: un equilibrio a lungo termine

Uno degli ostacoli attuali è rappresentato dai costi iniziali: il prezzo del calcestruzzo autoriparante può risultare fino al 30% superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Tuttavia, il report di IDTechEx sottolinea come i benefici a lungo termine – minore manutenzione, ridotti interventi di sostituzione e costi di inattività minimizzati – siano tali da giustificare l’investimento iniziale, assicurando un risparmio significativo sul ciclo di vita dell’infrastruttura.

Lo studio prevede un’adozione progressiva di questa tecnologia, partendo dalle applicazioni in orizzontale, come le lastre stradali, per poi espandersi verso le strutture verticali, come le pareti. Questo approccio graduale consentirebbe di rafforzare la fiducia nelle performance del materiale e di testarne l’affidabilità su larga scala.

Una promessa per il futuro delle costruzioni

L’evoluzione verso materiali più durevoli e sostenibili rende il calcestruzzo autoriparante una soluzione particolarmente rilevante. Secondo IDTechEx, l’utilizzo estensivo di questa tecnologia, unito all’aumento dei costi di manutenzione e alla necessità di decarbonizzare l’industria delle costruzioni, potrebbe spingere questo materiale in prima linea nel mercato emergente dei materiali autoriparanti. Per il settore del calcestruzzo, queste innovazioni rappresentano una promessa di durabilità e resilienza, capaci di ridurre drasticamente l’impatto ambientale e i costi legati alla manutenzione delle infrastrutture nel lungo periodo.