Un team interdisciplinare dell’Università della Pennsylvania sviluppa una miscela cementizia innovativa per la stampa in 3D che unisce ispirazione biologica, ottimizzazione strutturale e sostenibilità ambientale.

Nel tentativo di riconciliare il ruolo strutturale imprescindibile del calcestruzzo con l’urgenza climatica globale – ricordiamo come il materiale sia il secondo al mondo, dopo l’acqua, ad essere consumato ed il primo tra i materiali artificiali – la ricerca scientifica torna a indagare la materia prima delle costruzioni da una prospettiva radicalmente nuova: quella della bioattività.

È in questo orizzonte che si colloca l’ultimo studio dell’Università della Pennsylvania, condotto da un team capitanato dai co-autori Shu Yang, docente di scienza dei materiali e Masoud Akbarzadeh, che ha dato origine a un composto cementizio poroso, alleggerito e in grado di assorbire fino al 142% di anidride carbonica in più rispetto alle formulazioni convenzionali.

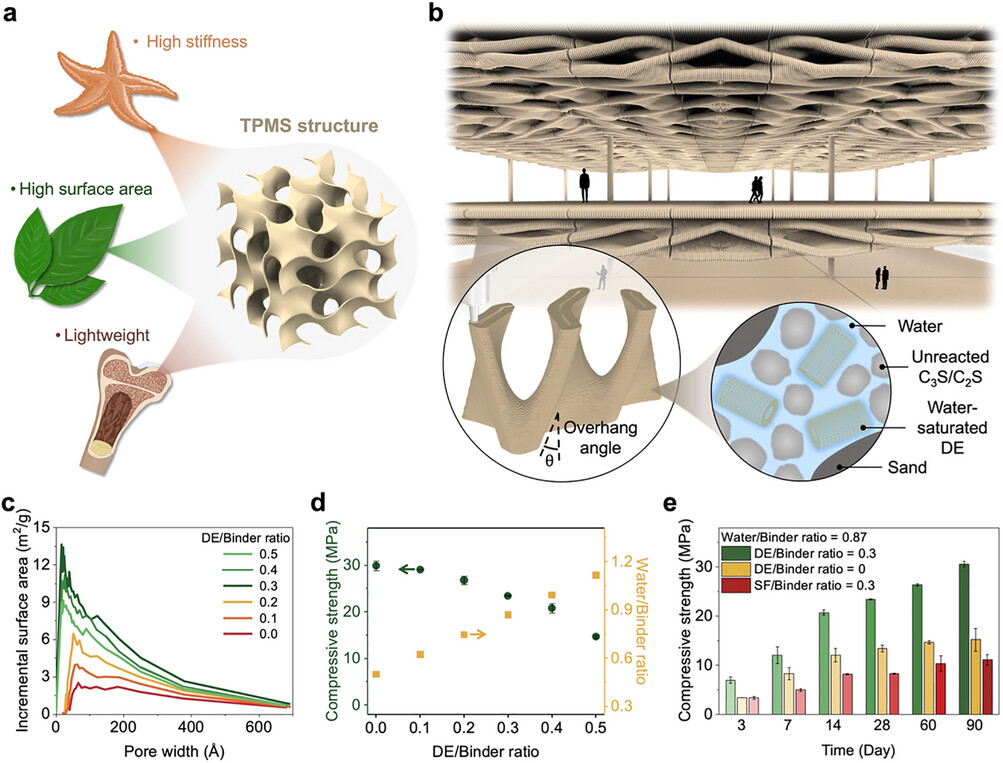

Il materiale, stampabile in 3D, nasce da un connubio tra geometrie matematiche, ispirazioni naturali e una miscela a base di diatomite, una terra silicea derivata da microalghe fossili. L’elemento chiave di questa innovazione è infatti proprio la diatomaceous earth: una “farina” microgranulare, ad elevata porosità, normalmente impiegata come filtrante o additivo agricolo, che qui viene ripensata come costituente attivo di una matrice cementizia.

La sua struttura microscopica, spugnosa e ad alta superficie specifica, si è rivelata cruciale per ottenere una stabilità meccanica in fase di stampa e una capacità intrinseca di intrappolare CO2, anche in assenza di trattamenti superficiali. In combinazione con sistemi leganti ottimizzati, la nuova miscela ha dimostrato di mantenere resistenze a compressione comparabili a quelle dei calcestruzzi ordinari, pur riducendo sensibilmente l’apporto di cemento Portland.

Strutture TPMS: dall’analisi differenziale alle applicazioni strutturali

A rendere ancora più sofisticato il comportamento del materiale è la geometria: il team ha adottato le cosiddette superfici minime triplicemente periodiche (TPMS – Triply Periodic Minimal Surfaces), forme che si ritrovano nei coralli, nei sistemi ossei o nelle formazioni reticolari marine. Queste strutture, pur matematicamente complesse, risultano eccezionalmente efficienti in termini strutturali, garantendo, stando ai risultati ottenuti dal team di ricerca, rigidità elevata a fronte di un impiego minimo di materiale, e consentendo al tempo stesso un’eccellente diffusione dei gas all’interno della matrice. Non a caso, i ricercatori hanno riscontrato che, oltre a un 30% di ulteriore conversione di CO2, queste geometrie migliorano nel tempo anche la resistenza meccanica, invertendo il classico trade-off tra porosità e prestazioni.

“Siamo riusciti a ridurre l’uso di materiale del 78%, mantenendo comunque la capacità portante”, ha affermato Akbarzadeh. I cubi di calcestruzzo stampati mantenevano il 90% della resistenza delle versioni solide, con un aumento del 515% nel rapporto superficie/volume.

Verso applicazioni architettoniche e marine

La stampabilità 3D di questa miscela bioattiva consente una personalizzazione architettonica “spinta”, rendendola idonea alla produzione di pannelli prefabbricati, elementi di facciata, pavimentazioni alveolari e schermature leggere. Così il team di ricerca ha proceduto con alcuni test, condotti in laboratorio, che hanno dimostrato una resistenza a compressione superiore al 90% rispetto al calcestruzzo “pieno”, ma con una massa inferiore e un’impronta di carbonio ridotta. Inoltre, il materiale si presta a combinazioni con leganti alternativi al cemento Portland, come i sistemi a base di magnesio o le soluzioni alcaline attivate, aprendo la strada a una piattaforma integrata per la decarbonizzazione dell’ambiente costruito.

Tra gli scenari esplorati, i ricercatori menzionano anche possibili impieghi in ambito marino: grazie alla composizione silicea, compatibile con gli ecosistemi acquatici, si ipotizzano sviluppi nell’ambito dei frangiflutti bio-ispirati, delle piattaforme artificiali per la rigenerazione corallina o delle infrastrutture costiere resilienti.